日本はなぜ、30年も経済が停滞し続けてきたのか?

なぜ国民は豊かにならず、給料も上がらず、増税ばかりされるのか?

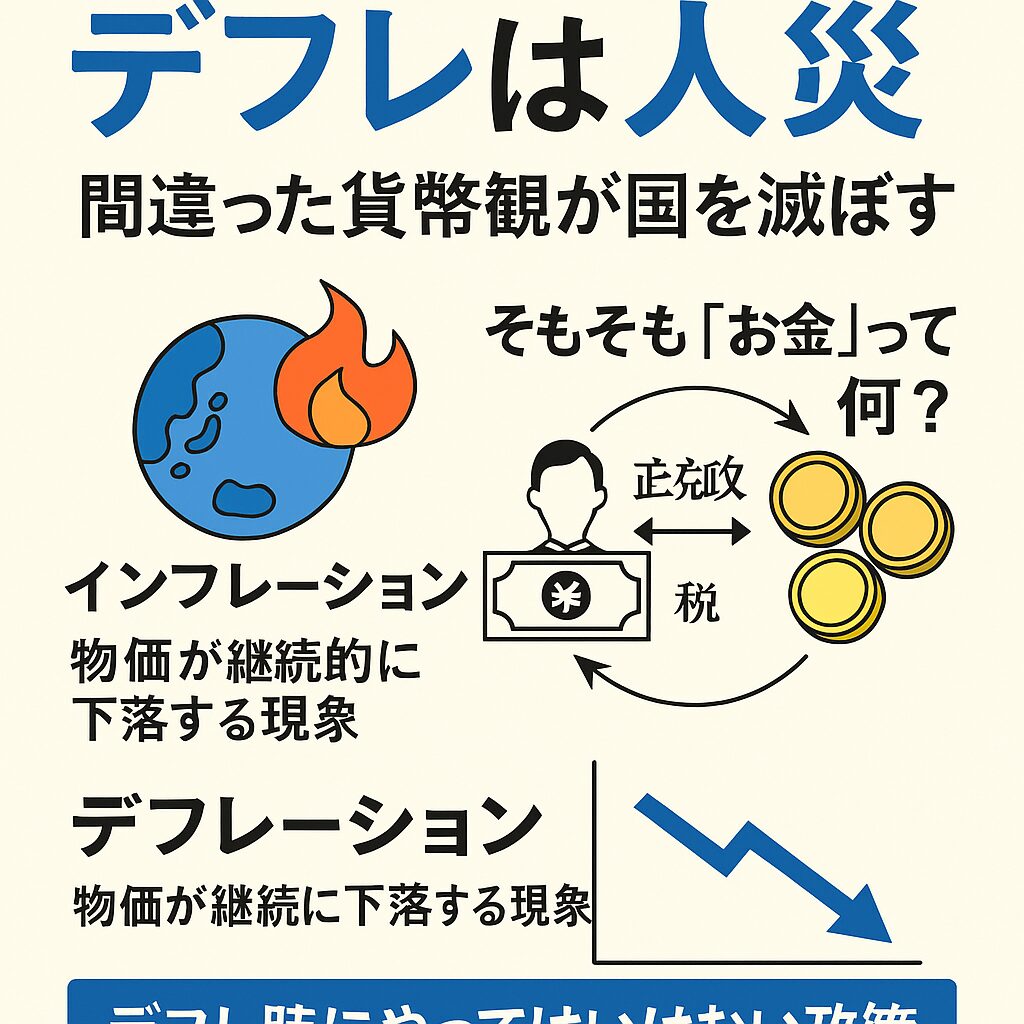

その答えの一つは、「貨幣に対する間違った理解=貨幣観のズレ」にあります。

💰 そもそも「お金」って何?

多くの人が、政府のお金を「自分の財布」と同じように捉えています。

- 「税金を集めて、それで支出する」

- 「借金が増えると破綻する」

- 「将来世代にツケが回る」

こういった考え方は、実はすべてズレています。

✅ 本当はこうです:

- 政府は通貨の「発行者」

- 民間(家計・企業)は通貨の「利用者」

- 政府は「支出してから税で回収する」

- 税金は財源ではなく、「インフレ抑制と再分配」のための調整弁

つまり、政府はお金を「作る」ことができます。

重要なのは、そのお金をどこに・どう配分するかという判断だけなのです。

🌀 デフレは“自然災害”ではない

インフレは、戦争・資源高・国際情勢などの外的要因で起こることがあります。

でもデフレは、完全に人為的な政策のミスによって起こります。

📉 デフレとは?

デフレーション(deflation)=物価が継続的に下がる現象です。

一見「物価が下がってラッキー!」に見えるかもしれませんが、実際には…

- 企業の売上が減る

- 給料が下がる

- 設備投資が減る

- 消費が冷え込む

という、経済全体の縮小スパイラルに陥ります。

教科書でも有名な言葉:「デフレスパイラル」

🚫 デフレ時にやってはいけない政策(教科書レベル)

| NG政策 | なぜダメか |

|---|---|

| 消費税増税 | 消費が冷え込み、物が売れなくなる |

| 財政支出の削減 | 政府が金を使わないと、需要が生まれない |

| 社会保障のカット | 将来不安が増し、貯蓄に回る |

| 賃金抑制 | 可処分所得が減り、経済が回らない |

中高の教科書にも書いてある通り、「デフレ期には需要を増やす政策(財政出動・減税)が必要」です。

デフレなのに、日本政府は真逆をやってきた

- 1997年・2014年・2019年:消費税増税

- 公共投資の削減、緊縮財政

- プライマリーバランス黒字化目標で歳出制限

- 社会保障費の抑制

- 非正規雇用の拡大で賃金低迷

まるで「国民を貧しくしたい勢力がいるのか?」と思ってしまうほどの政策ミスの連発でした。

🎯 背景にあるのは「間違った貨幣観」

貨幣(マネー)は「有限の資源」ではありません。

政府が発行・供給できる道具です。

でも、「借金=悪」「政府も節約すべき」という家計簿感覚の思い込みが、日本の政策判断を歪めてきました。

その結果が「失われた30年」なのです。

🧭 これから必要なのは「正しい貨幣観」

- 政府は通貨の発行者

- 支出の後に税で回収する仕組み

- 税はインフレ抑制・再分配のためのもの

- デフレ時には積極財政と減税こそが正解

- 国民の未来に投資する政治が必要

🔚 最後に

「国の借金が〜」という言葉にビクつき、政治が財布のヒモを締め続けた。

その結果が、30年にわたる停滞と、次世代の希望の喪失。

正しい貨幣観を持つこと。

それが、個人の行動だけでは超えられない「構造の壁」を壊す第一歩になります。

コメント